「結婚相手の親がめんどくさい…」そう感じながらも、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか。大切なパートナーの親だからこそ、無下にはできず、どう付き合っていけば良いのか分からなくなりますよね。結婚相手の親と合わないと感じる瞬間が続くと、時には結婚相手の親の言動が支配的に感じられることもあるでしょう。また、そもそも結婚に親が反対する理由は何ですか?と根本的な疑問を感じたり、いっそ結婚するのに親の許可はいらないのでは?と考えたりすることもあるかもしれません。この記事では、そんなあなたの深い悩みに寄り添い、法律や公的制度の最新情報も踏まえた具体的な解決策を丁寧に解説していきます。

この記事でわかること

- 義両親を「めんどくさい」と感じる具体的な理由

- パートナーと協力して問題を乗り越えるための方法

- 義両親との上手な距離の保ち方とコミュニケーションのコツ

- 法律や公的制度に基づいた現実的な選択肢

結婚相手の親がめんどくさいと感じる理由とは?

- 結婚相手の親と合わないと感じる瞬間

- 価値観の違い?金銭感覚や家庭環境のズレ

- 過干渉?支配的な義両親の言動とは

- 結婚に親が反対する主な理由は何ですか?

- 将来の同居や介護問題に対する不安

結婚相手の親と合わないと感じる瞬間

結婚は、全く異なる環境で育った二人が一つの家族になることを意味します。そのため、義両親と「合わない」と感じる瞬間があるのは、ある意味で当然のことと言えるでしょう。ここでは、多くの人が経験する具体的なケースを見ていきます。

家族文化や習慣の違い

例えば、自分の実家では家族の誕生日を盛大に祝うのが当たり前だったのに、相手の家では全く気にしない、というケースがあります。逆に、季節ごとの行事や親戚付き合いを非常に重んじる家庭もあり、その頻度や熱量の違いに戸惑うことも少なくありません。こうした育ってきた環境の違いから生じる文化の差は、どちらが良い悪いという問題ではないため、すり合わせが難しい点です。

コミュニケーションスタイルの不一致

思ったことを率直に言う家庭で育った人と、相手を察することを重んじる家庭で育った人とでは、コミュニケーションの取り方が大きく異なります。悪気なく言った一言が相手を傷つけたり、良かれと思ってした配慮が伝わらなかったりすることで、すれ違いが生じやすくなります。

プライベートへの過度な干渉

「子どもはまだ?」「いつ家を買うの?」など、夫婦のデリケートな問題に踏み込んでくることにストレスを感じる人は多いです。特に、アポイントもなく突然自宅を訪問されたり、家のインテリアや家計にまで口出しされたりすると、「合わない」と感じるレベルを超えて、強い不快感を抱く原因となります。

価値観の違い?金銭感覚や家庭環境のズレ

結婚記念にご飯行くから仕事休めって言われて休んだけど、

何故か義両親としゃぶしゃぶ

旦那一言も喋らずずっと飯食ってる、、、

ご飯終わったら即義実家で昼寝

支払い旦那やから別にいいんやけど、何これ?

私いる?😇— はうすプラス🎏4y👶 (@mitukihouse) September 6, 2025

義両親との間で特に深刻な問題となりやすいのが、価値観の不一致です。中でも「お金」と「家庭環境」に関するズレは、将来の生活設計にも大きく影響するため、看過できない問題と言えます。

結論として、これらの価値観のズレは、お互いの「当たり前」が異なることから生じます。なぜなら、人は長年育ってきた環境で形成された価値観を基準に物事を判断するからです。例えば、片方の親は「子どものためには、金銭的な援助を惜しまない」という考え方で、もう一方は「子どもは独立したら、親に頼るべきではない」というプライドを持っている場合、結婚式の費用援助などに対する考え方で対立が生まれる可能性があります。

具体的には、義両親がパートナーを当てにして高額なローンを組んでいたり、逆にこちらの両親が手厚く援助してくれているのに、義両親からは何もないといった状況です。このような金銭感覚の違いは、どちらの親を優先するのかという問題に発展し、夫婦間の亀裂にも繋がりかねません。

注意点:どちらかが一方的に我慢しない

価値観の違いは、どちらかが折れるという形で解決しようとすると、必ず歪みが生じます。「義両親がおかしい」と決めつけるのではなく、まずは「そういう考え方もある」と理解しようと努めることが大切です。その上で、自分たちの家庭ではどういうルールを築いていくのかを、パートナーとしっかり話し合う必要があります。

過干渉?支配的な義両親の言動とは

パートナーの親の言動があまりに行き過ぎている場合、「過干渉ではないか?」と不安になることもあるでしょう。ここでは、注意が必要な支配的な言動の具体例を挙げます。もし当てはまる項目が多い場合は、より慎重な対応が求められます。

子どもの人生をコントロールしようとする

「長男なのだから、将来は同居が当たり前」「私たちの老後の面倒を見る義務がある」など、子どもの意思を無視して自分たちの価値観を押し付けるのは、典型的な例です。結婚相手の選択や仕事、住む場所にまで口を出し、自分たちの思い通りに支配しようとします。

罪悪感を植え付けて依存する

「あなたたちのせいで体調が悪くなった」「親を大切にしないなんて」といった言葉で、子どもに罪悪感を抱かせ、精神的に束縛しようとします。これにより、子どもは親の要求を断れなくなり、結果として夫婦関係よりも親を優先せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。

もし、このような言動が続き、精神的な苦痛を感じる場合は、一人で抱え込んではいけません。これは単なる「性格が合わない」というレベルの問題ではなく、あなたの精神的な健康に影響を及ぼす可能性のある深刻な問題です。まずはパートナーに具体的な事実を伝え、二人で問題意識を共有することが不可欠です。

専門機関への相談も視野に

義両親からの言動が精神的な暴力やハラスメントに該当すると感じる場合は、専門の相談窓口を利用することも重要です。一人で悩まず、客観的なアドバイスを求めましょう。

・DV相談ナビ:#8008

・警察相談専用電話:#9110

結婚に親が反対する主な理由は何ですか?

そもそも、なぜ親は子どもの結婚に反対するのでしょうか。その背景には、子どもの幸せを願う親心と、それゆえの不安が存在します。ここでは、親が結婚に反対する際によく挙げられる理由を、表形式で整理しました。理由を客観的に理解することで、冷静な対処法が見えてくるはずです。

| 反対理由のカテゴリ | 具体的な内容 | 親が抱える主な不安 |

|---|---|---|

| 経済的な不安 | 収入が低い・不安定、転職が多い、貯金がない | 結婚後の生活が困窮しないか、子どもや孫が苦労しないか |

| 年齢に関する懸念 | 年齢が若すぎる(18歳になったばかりなど)、逆に年齢差が大きい | 一時の感情ではないか、将来の介護問題、子育ての価値観のズレ |

| 家庭環境・家柄の違い | 育った環境が違いすぎる、家族構成、宗教観 | 価値観の不一致で長続きしないのではないか、親戚付き合いで苦労しないか |

| 相手の経歴や人柄 | 離婚歴がある、子どもがいる、挨拶の態度やマナーが悪い | 同じ過ちを繰り返すのでは、血の繋がらない子を育てられるか、常識がない人では |

親の反対理由を把握した上で、その不安を解消するための対応を考えることが重要です。例えば、経済的な不安に対しては具体的なライフプランを提示する(情報提供)、価値観の違いについては時間をかけて話し合う(協議)、あるいは信頼できる第三者に間に入ってもらう(第三者調整)など、状況に応じた対処法を選択しましょう。

将来の同居や介護問題に対する不安

結婚を考える上で、避けては通れないのが「同居」や「介護」の問題です。特に「長男だから親の面倒を見るべき」といった考えは、法的な義務ではなく、あくまで社会通念や家庭内の期待値であることを理解しておく必要があります。

民法上、配偶者の親(義父母)に対して直接の法的扶養義務は原則としてありません(民法877条1項)。扶養義務は基本的に直系の血族(親子、祖父母と孫など)や兄弟姉妹間に限られます。ただし、家庭裁判所が「特別の事情」があると判断した場合は、例外的に三親等内の親族(義両親も含まれます)に扶養義務が課されることもあります(同条2項)。

また、夫婦には互いに同居し、協力し扶助する義務がありますが(民法752条)、これは義両親を直接扶養する義務とは異なります。同居や介護は、義務ではなく、夫婦としてどう親と向き合うかを話し合い、適切な支援体制のもとで設計されるべきものです。

結婚前に話し合っておくべきポイント

- 将来的な同居の可能性について(同居は義務ではなく、あくまで選択肢の一つとして考える)

- 親の介護が必要になった場合の役割分担(誰が主体になるか)

- 介護にかかる費用の捻出方法(誰がどの程度負担するか)

- 介護保険などの公的サービス(利用には“要介護(要支援)認定”が必要。65歳以上は原因を問わず、40~64歳は国が定める16の特定疾病の場合に対象)や外部サービスの利用に対する考え方

介護に関する悩みは、まずはお住まいの自治体にある「地域包括支援センター」に相談するのが第一歩です。専門家から具体的なアドバイスや利用できるサービスについて情報を得ることができます。

結婚相手の親がめんどくさい時の上手な付き合い方

- 大切なのはパートナーとの協力体制

- 付かず離れず?義両親との適切な距離の保ち方

- 感情的にならないための冷静な話し合いのコツ

- 無理に関わらないという選択肢も考える

- 結婚するのに親の許可は絶対必要ですか?

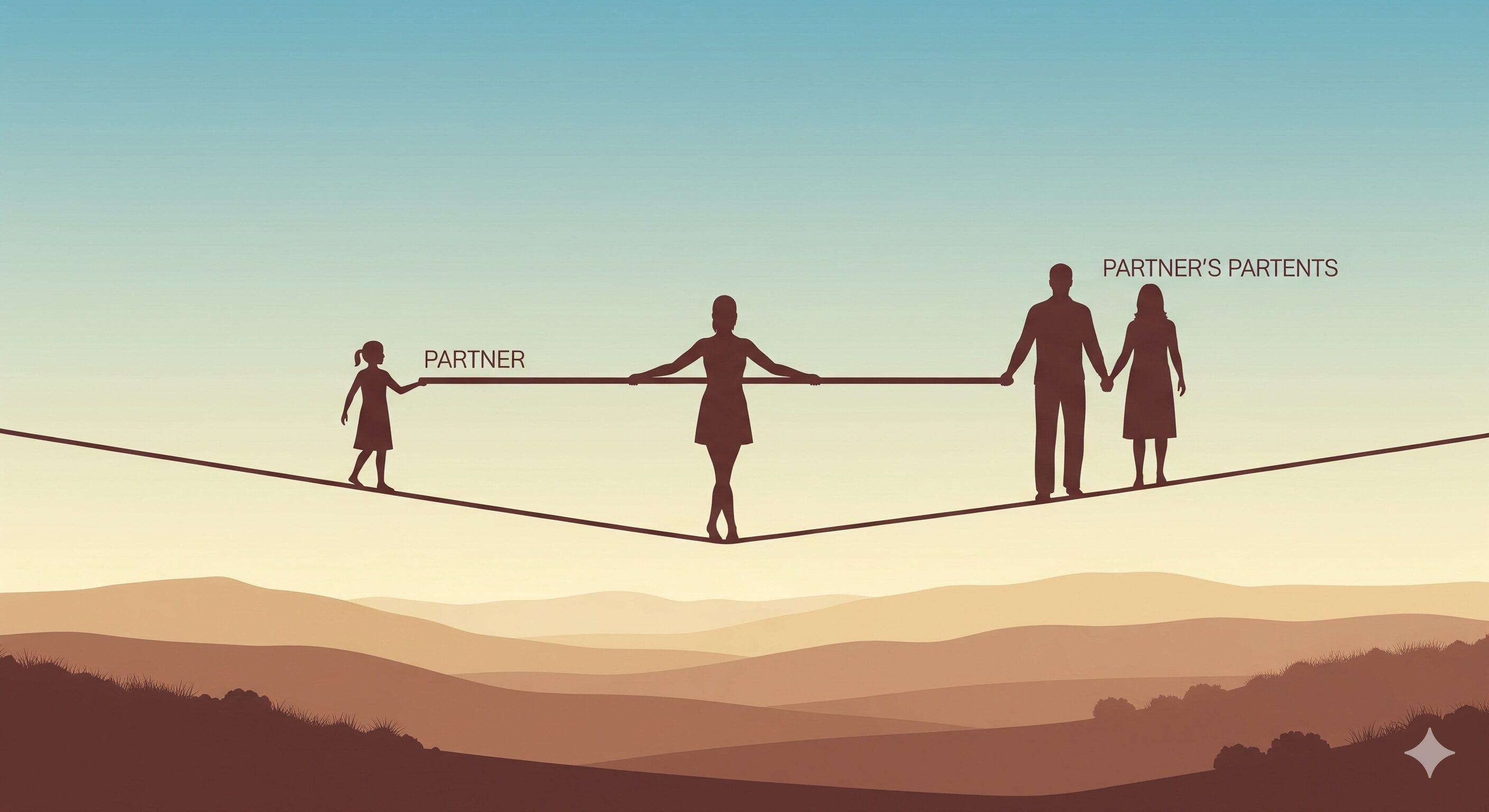

大切なのはパートナーとの協力体制

義両親との関係に悩んだとき、最も重要な存在はあなたのパートナーです。パートナーがあなたの最大の味方でいてくれるかどうかで、状況が大きく改善される可能性があります。逆に、パートナーが協力してくれない場合、問題の解決が難しくなることがあります。

なぜなら、義両親にとって、あなたは「他人」ですが、パートナーは実の「子ども」だからです。あなたが直接意見を言うよりも、実の子どもであるパートナーから伝えてもらう方が、角が立ちにくく、聞く耳を持ってもらいやすい傾向にあります。例えば、過干渉な言動に悩んでいるなら、「妻(夫)がこう言って困っている」とパートナーから伝えてもらうのが効果的です。

そのためには、日頃からパートナーに対して、感情的に不満をぶつけるのではなく、具体的な事実と自分の気持ちを冷静に伝えることが大切です。「あなたのお母さんのせいで辛い!」と責めるのではなく、「この前、お母様からこう言われて、私はとても悲しかった。今後同じようなことがあったら、間に入って守ってほしい」と具体的に頼むのです。このように、パートナーを「敵」にするのではなく、「味方」として協力をお願いする姿勢が、良好な協力体制を築く鍵となります。

付かず離れず?義両親との適切な距離の保ち方

そういえば義両親に対しては結婚当初からずっとこれ以上は距離詰めないでくださいオーラで牽制し続けてたら最近めっちゃいい距離感で付き合えてるわ わたしはいい距離感だと思ってるけど向こうはどう思ってんのかは知らんで

— れんげ (@renge1111) May 6, 2024

義両親との関係は、必ずしも実の親子のように親密である必要はありません。むしろ、無理に距離を縮めようとすることが、かえってストレスの原因になることもあります。心地よい関係を長く続けるためには、「付かず離れず」の適切な距離感を保つことが賢明です。

結論として、相手が距離を置きたがっている場合は、それに合わせるのが一つの方法です。例えば、挨拶の時ですら面倒だと感じるような相手を、無理に食事に誘ってもお互いに楽しめません。相手の性格や家庭の文化を尊重し、過度な干渉をしない・させない関係を目指しましょう。

具体的には、連絡の頻度や会う回数を、お互いが負担に感じないレベルに調整することが重要です。母の日や誕生日、お盆や正月など、世間一般の節目となるイベントの時だけは丁寧に接すると決めておけば、それ以外の時期は気楽に過ごせます。大切なのは、「仲良くしなければならない」という強迫観念を捨てることです。

感情的にならないための冷静な話し合いのコツ

義両親との間で問題が発生した際、感情的になってしまうと事態は悪化する一方です。特に、親に結婚を反対されている場合など、冷静な話し合いを通じて理解を得る努力が求められます。ここでは、話し合いを円滑に進めるためのコツを紹介します。

1. まずは相手の意見を傾聴する

たとえ納得できない内容であっても、まずは「違う!」と否定せずに、相手の話を最後まで聞きましょう。「どうしてそう思うのか」という理由や背景にある不安を理解しようと努める姿勢が、相手の頑なな態度を和げる第一歩です。

2. 自分の意見は論理的に伝える

自分の意見を伝える際は、「私たちは結婚したいです(結論)。なぜなら、お互いを支え合い、共に将来を築いていきたいからです(理由)。例えば…(具体例)」というように、筋道を立てて話すと、こちらの真剣さが伝わりやすくなります。

3. 第三者を味方につける

二人だけで話しても進展しない場合は、協力者を探すのも一つの手です。例えば、結婚に反対していない方の親や、親戚、親世代の信頼できる知人などに間に入ってもらうことで、客観的な意見が加わり、親も冷静に考え直してくれる可能性があります。

話し合いの目的は、相手を論破することではなく、こちらの誠意を伝え、相手の不安を解消することです。常にこの目的を忘れず、敬意を持った態度で臨むことが成功の鍵を握ります。

無理に関わらないという選択肢も考える

結婚してから義両親にも母の日父の日にプレゼント送ってたけど、もう関わらないと決めたので今回の父の日から何も送らない

タイミング的に先月の母の日はお花送ったけど、どう思うんだろう?クソ嫁?— こずだす (@cosmicdustol) June 17, 2023

あらゆる努力をしても関係が改善しない場合、あるいは相手の言動に強い苦痛を感じる場合は、「無理に関わらない」という選択肢も視野に入れるべきです。あなたの心身の健康を守ること以上に大切なものはありません。

パートナーが「あまり関わらなくていい」と言ってくれているのであれば、その言葉を尊重するのも一つの方法です。義実家との付き合いは基本的にパートナーに任せ、あなたは最低限の礼儀を守るに留める、というスタンスです。この場合、以下の点について夫婦でルールを決めておくと良いでしょう。

夫婦で決めておくべきルール例

- 義実家への帰省はパートナー一人が基本とする

- 電話や連絡のやり取りはパートナーが窓口になる

- 自分の実家との付き合い方も、相手に過度な参加を強要しない

- 子どもが生まれた場合の、両家との面会頻度を平等にする

ただし、この選択をする際には注意点もあります。それは、将来的にもパートナーが同じ考えでいてくれるとは限らないということです。年齢や状況の変化によって、パートナーが考えを変える可能性もゼロではありません。そのため、「関わらない」という選択は、状況に応じて柔軟に対応できるよう、心の準備をしておくことが大切です。

結婚するのに親の許可は絶対必要ですか?

結論から言うと、法律的な観点では、親の同意や許可がなくても結婚はできます。2022年4月1日の民法改正により、結婚できる年齢は男女ともに18歳以上と定められました。

しかし、これはあくまで法律上の話です。婚姻届を提出する際には、当人たちの署名だけでなく、成年(18歳以上)の証人2名の署名が必要です(民法739条)。二人の意思だけで手続きが完了するわけではありません。なお、現在、婚姻届への押印は任意です。また、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システムの運用開始により、原則として戸籍謄本の添付は不要になりました。ただし、一部例外もあるため、念のため提出先の自治体にご確認ください。

感情的な観点、そして今後の人生を考えると、話は少し異なります。なぜなら、結婚は家と家との結びつきという側面も持ち合わせており、両親は結婚後もあなたたちにとって最も身近なサポーターとなり得る存在だからです。

したがって、「許可は法的には不要だが、円満な結婚生活と将来のためには、できる限りの努力をして承諾を得るのが望ましい」というのが現実的な答えと言えるでしょう。無理に押し切るのではなく、時間をかけてでも誠意を尽くして説得を続けることが、最終的にはあなたたち夫婦のためになるのです。

総括:結婚相手の親がめんどくさい…合わない?毒親?良い関係を築く対処法

- 義両親との関係に悩む背景には価値観の違いや親心がある

- 問題解決の鍵はパートナーとの強固な協力体制を築くこと

- 無理に仲良くしようとせず適切な距離感を保つことも大切

- 話し合いは感情的にならず相手の不安を解消する姿勢で臨む

- 18歳以上なら法律上親の許可は不要だが円満な関係のため承諾を得る努力は重要

- 婚姻届には成年2名の証人の署名が必須である

- 義両親への法的な扶養義務は原則ないが例外規定も存在する

- 介護の悩みはまず公的サービス(介護保険)や地域包括支援センターを頼る

- 過干渉や支配的な言動が続く場合は専門機関への相談も視野に入れる

- 自分の実家と相手の実家への対応はできるだけ平等にする

- 「仲良くしなければ」というプレッシャーから自分を解放する

- 感謝を伝えるべき場面ではきちんと礼儀を尽くす

- 夫婦で新しい家庭のルールを築いていくという意識を持つ

- 一人で抱え込まず信頼できる第三者に相談することも検討する

- 最終的には自分たち夫婦の幸せを最優先に考える